난해할수록 우스꽝스럽고 친근하게…멘디니의 디자인, 사람을 향하다

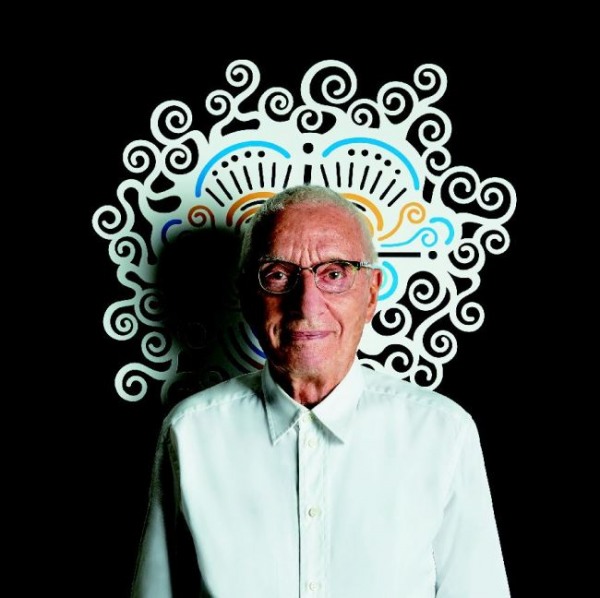

[헤럴드경제=김아미 기자] 거장의 체구는 왜소했다. 큰 코에 깊고 투명한 눈, 속삭이듯 나즈막한 목소리. 이탈리아 디자인 마에스트로 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendiniㆍ84)의 첫 인상은 도통(道通)한 철학자 같았다. 알레시(Alessi)의 회장 알베르토 알레시는 그를 소크라테스와 비교하기도 했다.

멘디니가 한국 팬들을 찾았다. 국내 최초 멘디니 전시가 9일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 것. 초기 작업부터 최근작까지 600여점 작품을 내놓는 방대한 규모의 단독 전시는 국내 뿐 아니라 아시아에서도 최초다. 전시는 내년 2월 28일까지 장기간 이어진다.

| 알레산드로 멘디니 [사진제공=서울디자인재단] |

1931년 이탈리아 밀라노에서 태어나 건축을 전공하고 1970년부터 건축ㆍ디자인 전문 잡지 ‘카사벨라’, ‘모도’, ‘도무스’의 편집장을 역임하며 명성을 떨쳤던 멘디니는 1989년 동생 프란체스코 멘디니와 함께 ‘아뜰리에 멘디니’를 열고 본격적인 디자이너의 길을 걸었다. 그의 나이 50대 후반에 들어서다.

| 작품 앞에 선 멘디니. [사진제공=서울디자인재단] |

디자이너 멘니디는 많은 역작을 남겼다. 1978년 앤티크 소파에 도트무늬를 새긴 의자 시리즈 ‘프루스트(Proust)’를 통해 리디자인(Redesign)이라는 화두를 던졌고, 1993년 선보인 인체 비례의 와인오프너 ‘안나G’는 천만개 이상 판매 기록을 세웠다. LED 스탠드 램프 ‘아물레또(Amuleto)’와 테이플 조명 ‘오팔레(Opale)’, ‘깜빠넬로(Campanello)’ 등도 베스트셀러 제품이다. 그는 까르띠에, 에르메스, 스와로브스키, 알레시, 비사자, 스와치 등 세계적 기업들과의 협업으로도 히트작을 남겼다. 1979년, 1981년, 그리고 2014년 이탈리아 최고 권위의 디자인 상인 ‘황금콤파스상(Compasso d`oro)’을 수상했다.

|

멘디니의 테이블 조명 ‘깜빠넬로’. 버튼을 누르면 로맨틱한 불빛과 함께 바티칸의 종소리가 울려 퍼지는 작품이다. [사진제공=서울디자인재단] |

|

안나G 시리즈. [사진제공=서울디자인재단] |

|

의자 프루스트. [사진제공=서울디자인재단] |

멘디니의 디자인은 추상미술처럼 난해하면서도 우스꽝스럽고 친근하다. 화려한 원색에 장식적인 요소도 많다. 단순하고 실용적인 북유럽 스타일을 좋아하는 한국인들에게 어찌보면 그의 디자인은 촌스럽기까지 하다.

‘알레산드로 멘디니-일 벨 디자인(Il Bell Designㆍ2013)’을 펴낸 한국 디자이너 최경원은 그의 저서에서 “멘디니의 디자인은 대체적으로 유머러스한 가운데 순수미술을 방불케 하는 면모를 갖고 있으면서도 디자인으로서도 모자람 없는 역할을 하고 있다”고 평했다. ‘복잡한 가치를 담은 난해하고 실험적인 디자인을 세상이 이해하지 못하는 비운의 걸작으로 만든 것이 아니라, 대중으로부터 환영받는 상품으로 만들었다’는 것. 그 중심 철학에는 ‘사람을 향하는 디자인’이 있다.

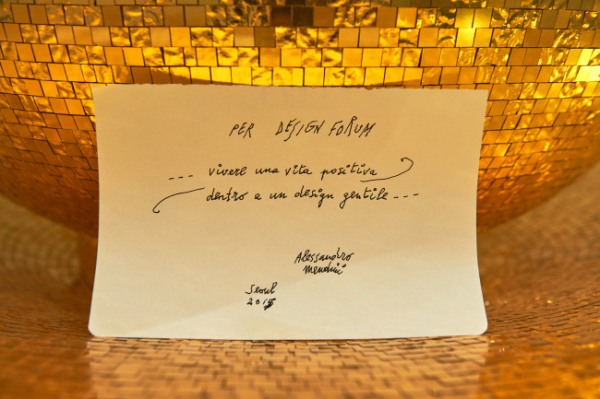

한국을 찾은 멘디니를 DDP에서 만났다. 지난해에 이어 올해에도 헤럴드디자인포럼을 축하하며 팬들에게 메시지를 남겼다. 올해 5회째를 맞은 헤럴드디자인포럼은 오는 11월 10일 그랜드하얏트서울에서 개막한다.

|

멘디니가 헤럴드디자인포럼에 전한 친필 메시지. “좋은 디자인 속에서 긍정적인 삶을 살자”는 뜻을 담았다. [사진제공=서울디자인재단] |

다음은 일문일답.

▶최근 삼성의 스마트워치 ‘기어S2’를 디자인했다. 콘셉트는.

-스와치와 협업하면서 시계 안의 부품이라던지, 바늘 돌아가는 것 원리같은, 시계에 대한 관심을 가졌었다. 그런데 삼성 기어는 디지털 시계다. 대단히 테크놀로직하지만 기술적인 것만 갖고는 안된다고 생각했다. 본래 디지털 시계는 사각형 디자인이 많다. 그런데 기어S2는 라운드 형태다. 그것은 시계의 본 모습, 원형(原形)이다. 여기에 앤티크한 색상을 가미하고 인간적인 요소들을 불어 넣었다.

▶작품에 색상을 많이 쓰는 이유는

-나의 오브제를 보고 많은 사람들이 따뜻함을 느끼기를 바라기 때문이다. 인간적인 면을 배려하고 인간과 함께 할 수 있는 디자인이 좋은 디자인이라고 생각한다.

▶인간적인 디자인이란 구체적으로 어떤 것인가.

-내가 쓸 물건을 만든다고 생각하는 것, 혹은 어떤 사람들이 쓸 물건인가를 알고 디자인하는 것이다. 나는 컴퓨터로 디자인을 하지 않지만, 컴퓨터로 작업하는 디자이너와 나같은 디자이너들의 공통된 화두는 누가 쓸 것인가를 기억하는 일이다.

▶서울이라는 도시의 디자인에 대한 느낌은.

-한국 오기 전에 일본도 봤고 중국도 봤다. 한국은 중국과 일본 사이에 있는 것 같은 느낌이었다. 지리적인 위치 말고도 전반적인 환경이 그 중간 지점에 있는 것 같다. 15년 전 한국은 디자인에 관심을 갖던 시기는 아니었다. 지금은 매우 하이테크닉하면서 한편으로는 전통적인 요소도 남아 있다. 그런데 도시의 색을 딱 이렇다고 말하기가 쉽지 않다. 건축적으로는 최근 (지어진) 것들이 너무 많아 보였다. 개인적으로 고층 건물들은 ‘괴물(Mostro)’처럼 보이기도 했다.

▶디자인 과잉이 문제가 되진 않나.

-그건 한국만의 문제는 아니다. 유럽에서도 자기 것을 튀어보이게 하려는 디자이너들이 많다. 디자인은 추와 같다. 하나의 추는 좋은 디자인이고, 다른 하나의 추는 나쁜 디자인이다. 대량생산 되는 것들, 환경을 파괴하는 것들이 후자에 속한다.

▶구현하고 싶은 디자인이 있다면

-글쎄. 꼭 어떤 것을 하고 싶다는 마음은 없다. 그때 그때 다르다. 베스킨라빈스와 협업하게 되리라고는 한번도 생각하지 않았다. 그런데 막상 하고 나니까 매우 재밌는 프로젝트였다. SPC에서 캐릭터 협업을 의뢰했을 때 뭘 해야 하나 많이 걱정했는데, 결과물이 나오고 나니까 애니메이션처럼 캐릭터가 강렬하고 만족스러웠다.

▶가장 기억에 남는 작품은

-없다. (프로스트, 안나G 등을 가리키며) 이것이 될 수도, 저것이 될 수도 있다. 나는 어떤 것에도 애착을 갖고 싶지 않다. 한 가지에 애착을 갖는 건 자유를 없애는 것이나 마찬가지다. 디자인에게도, 디자이너에게도.

▶헤럴드디자인포럼에 전하고 싶은 메시지가 있다면

-좋은 디자인 속에서 긍정적인 삶을 살길 바란다.(Vivere une vita positiva, dentro a un design gentile)

amigo@heraldcorp.com

기사원문 -> http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20151012000410&md=20151012111051_BL